本次会议以“再生育的挑战”为主题,设置了围产医学、生殖医学、男科学、生殖手术、胚胎实验室、产前诊断、护理等多个主题会场,邀请到相关领域知名专家学者,就妇产科学、生殖医学、伦理学、法学、基因编辑等领域的热点问题,前沿进展等进行了深入的讨论与交流。旨在提高行业领域医务工作者知识技能,规范疾病诊治,促进多学科交流协作,推动我国妇幼保健工作全面发展。来自全国各地2000余名专家学者齐聚郑州,共襄盛举。

【开幕式】

中国妇幼保健协会终身荣誉会长、原国家卫生部部长张文康,国家卫生健康委妇幼司副司长宋莉,全国政协常委、农工党中央常委、河南省政协副主席高体健,河南省卫生健康委副主任张若石,郑州大学副校长屈凌波,河南省妇幼保健协会终身荣誉会长刘国兰,中国科学院院士、上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院院长黄荷凤,中国工程院院士、北京大学第三医院院长乔杰,中国工程院院士、华中科技大学同济医院妇产科学系主任马丁,中国科学院院士、昆明理工大学灵长类转化医学研究院院长季维智,中国科学院院士、中国医学科学院教授杨焕明,英国皇家妇产科学院荣授院士、香港大学妇产科学系临床教授吴鸿裕、发展中国家科学院院士、教育部长江学者特聘教授郑晓瑛等出席开幕式。

张文康先生致辞

宋莉副司长致辞

高体健先生致辞

张若石副主任致辞

曲凌波副校长致辞

黄荷凤院士致辞

徐键院长、崔世红副院长主持开幕式

【学术讲座】

马丁院士:临床医学研究的概念和意义

临床研究是以疾病的诊断、治疗、预后、病因和预防为主要研究内容,以患者为主要研究对象,以医疗服务机构为主要研究基地,由多学科人员共同参与组织实施的科学研究活动。中国工程院马丁院士强调了临床医学研究的定义和重要性,临床医学领域引入科学研究概念,严格设计、测定和评价,从个体甚至扩大群体的研究。临床医生做临床研究是永恒的主题,由研究者发起的临床研究将成为临床研究的主流,谁有临床研究的结果,谁就能主导“诊疗”规则。临床研究是用科学的方法来研究疾病的规律,达成公认的诊疗原则。但目前临床研究方面面临着一些困境,据统计,目前国际临床诊疗指南制定过程中,来自中国的数据小于5%,直接使用国际指南带来了诸多的临床问题。对此,马院士分析了中国临床试验的机遇与挑战。

宋莉副司长:中国妇幼健康事业进展与展望

国家卫生健康委员会妇幼司副司长宋莉以“中国妇幼健康事业进展与展望”为题进行主题报告。她表示,中国妇幼健康事业的进展体现在妇幼健康水平显著提高、妇幼健康服务公平性和可及性不断改善、妇幼健康相关重大问题不断得到解决、妇幼健康服务体系不断健全、妇幼健康相关法律法规逐步完善。在讲到降低孕妇死亡,保障母婴健康的有效策略时,宋司长提到了“四不要”原则,即不要生的太早、不要生的太多、不要生的太密、不要生的太晚。每一位妇幼工作者要时刻牢记以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主的中国妇幼卫生工作方针。最后,宋莉副司长表示,在妇幼保健的路上不忘初心,砥砺前行。

黄荷凤院士:剖腹产对再次妊娠的影响

中国科学院黄荷凤院士首先介绍了剖宫产的历史,并指出中国的剖宫产率在世界范围偏高,呈逐年上升的趋势,在实行独生子女政策之后上升尤为明显。在逐渐开放二胎政策之后,剖宫产率出现下降趋势,分娩人群中经产妇的比例上升,疤痕子宫孕妇也逐年增加。黄院士指出,合适的剖宫产率能够降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率。由于剖宫产与母胎近期和远期的不良结局有关,临床决策时应减少无指征剖宫产。黄院士团队针对首次剖宫产对二次妊娠结局的影响进行了临床研究,结果显示前次剖宫产可能增加再次妊娠时,母亲发生妊高症、妊娠期糖尿病、妊娠期肝内胆汁淤积症、羊水过多、前置胎盘、胎盘植入、重复剖宫产、产钳助娩的风险,尤其是在无剖宫产指征中风险最高。因此,黄院士呼吁妇产科医生在进行孕妇临床咨询和决议过程中,要充分告知孕妇剖宫产的近、远期不良影响,权衡利弊,严格控制剖宫产。

乔杰院士:融合创新,学科交叉——生殖医学发展的方向

中国工程院乔杰院士以我国育龄人口生殖健康现状为背景展开报告。当代社会的生殖困境在于不安全的性行为、生育年龄推迟、不孕症或生育力低下、孕产妇及新生儿不良结局风险增加等方面。对于这个困境,乔院士提出辅助生殖技术是可以改变民生的医疗创新技术,具有重要的社会意义。但目前辅助生殖医学仍面临成功率低,胚胎停育反复流产比例高,高龄妊娠等难题,如何解决这些难题需要通过聚焦基础科学研究和技术创新交叉融合。生殖医学本身是多学科交叉学科,与其他学科交叉融合创新,有利于推进基础与临床学科的交叉及成果转化,有利于推动生殖医学健康事业的发展。

吴鸿裕教授:精子DNA碎片对IVF的影响

香港大学妇产科学系吴鸿裕教授从精子染色质结构、精子DNA损伤的原因、DNA碎片的检测、IVF结局的影响以及我们能够做的干预5个方面展开。精子DNA损伤由凋亡异常理论、成熟缺陷理论与氧化应激理论三个理论支持,在成熟缺陷中,正常精子发生过程会出现短暂的DNA断裂,而这些暂时的断裂如果不修复,会导致DNA碎片;相关研究显示,缺乏多聚聚合酶的小鼠有高水平的未修复DNA裂口和男性不育。通过大量文献分析与指南,吴教授提到,精子DNA损伤在不育男性中常见,可能导致生育能力低下;目前评估精子DNA完整性的方法不能可靠地预测治疗结果,不能常规推荐用于临床。

郑晓英教授:新时期女性生育力保护的重大挑战

北京大学APEC健康科学研究院郑晓英教授首先指出,人口生命周期的生育问题呈多样性,生育健康很多问题是潜在和隐匿的。她分析了近年来我国的自然流产率、人工流产年龄、出生缺陷率、青少年婚前性行为与未婚怀孕情况、青少年生殖健康知识掌握情况等数据,表示生育保护政策正在从环境污染、加强青少年生殖健康导向和服务、较强生育机理和能力的微观和宏观的系统研究等方面进行干预。

徐丛剑教授:PGT中染色体结构异常的临床检测——困难与进展

复旦大学附属妇产科医院徐丛剑教授以近期两个新闻事件“半同卵双胞胎”“猩猩的48条染色体”引出了对染色体平衡易位的讲解。染色体平衡易位是染色体结构异常的一种,染色体结构异常包括缺失、重复和倒位、易位等。平衡易位最常导致不孕不育、反复流产和出生缺陷,患者往往会求助于辅助生殖技术,通过胚胎植入前遗传学诊断(PGT)筛选染色体拷贝数正常的胚胎进行植入,以提高正常妊娠率。但常规PGT技术的困难在于难以进一步识别拷贝数正常的染色体结构重排,即难以区分染色体“平衡易位携带型”胚胎和染色体“完全正常型”胚胎。基于该问题,国内多家医院采取了改进的方法,包括染色体显微切割、等位基因映射识别、胚胎植入前全基因组单体型连锁分析(PGH)等。徐教授对PGH的技术给予了详细的讲解。

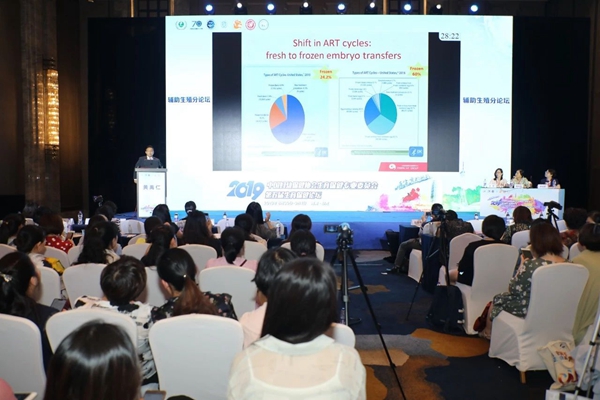

陈子江教授:辅助生殖技术的循证观念

山东大学生殖医学研究中心陈子江教授首先分析了辅助生殖需求,全球近4850万对夫妇可诊断为不孕症,2014年关于全球试管婴儿的报道已超500万,至今逾千万。但目前ART临床研究由于立题难,混杂因素多,面临诸多问题,多数现有的IVF实践并没有确凿的循证基础。陈教授提出,有临床意义的科学的假设是循证的基础,她以全胚冷冻为例,提出学科假设:全胚冷冻是否会增加活产率、是否会减少并发性风险、是否适用于无排卵/有排卵女性。而后介绍了冻胚移植的系列临床研究设计与临床结局观察。陈教授认为,循证医学是(病理)生理学机制与高质量临床研究结果的有机结合。

【辅助生殖分论坛】

曹云霞教授:不明原因不孕的挑战

不明原因不孕目前尚无统一标准,其为一种生育力低下的状态,可能是暂时性的生育延后,或是永久性不孕,是基于三大标准检查做出的排除性诊断。安徽医科大学第一附属医院曹云霞教授结合大量文献,通过讲解不明原因不孕的诊断与治疗对ART、IVF、ICSI等方法以及不明原因不孕与子慢性子宫内膜炎是否相关进行了讨论。她表示,不要过早地给诊断为不明原因不孕的夫妇贴上标签,应给予充分的试孕时间(>2年),同时,建议患者改变不良生活习惯,以提高自然和ART治疗后的妊娠机会。

王树玉教授:生殖临床中的遗传分析

首都医科大学附属北京妇产医院王树玉教授首先介绍了单基因病分类,包括常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传、X连锁显性遗传、X连锁隐性遗传和Y连锁遗传。常染色体显性遗传的遗传方式有不完全显性、不规则显性、限性显性、从性显性、迟发显性、遗传早现6种,王教授对上述遗传方式进行了详细分析。而后,重点讲解了多基因遗传病的咨询。多基因遗传病发病率一般都超过1/1000,表现为家族倾向,但不符合单基因遗传病的分离比,以唇裂与先天性脑积水为例,发病风险与亲缘关系和家庭受累人数相关。

孙赟教授:反复种植失败的临床咨询和策略

上海交通大学医学院附属仁济医院孙赟教授首先介绍到,胚胎种植是影响ART成功率的关键和瓶颈步骤,虽然近年来ART技术不断在进步,但胚胎种植率仍维持在较低水平,反复种植失败的发病率在10%-15%之间。RIF的原因包括卵子质量、精子质量和染色体异常等胚胎因素,以及宫腔因素、输卵管积水、免疫因素以及凝血因素等。孙教授就不同PGT-A技术平台对RIF结局的影响展开了详细的介绍,她表示,RIF患者胚胎非整倍体发生率升高,关于PGT-FISH的有效性目前争议较大,新的检测技术如PGT-CGH和PGT-NGS对RIF有治疗作用,具有良好的应用前景,但需要大样本RCT进一步验证。

黄禹仁教授:如何优化胚胎移植时间选择

艾微芙国际生殖医学中心黄禹仁教授从个性化胚胎移植、子宫内膜容受性基因筛查(ERA)作为优化胚胎移植的可能方法两方面展开,结合大量文献与艾微芙国际生殖医学中心在ERA方面的经验和数据黄教授对如何优化胚胎移植时间选择给予了全面阐述。

赵爱民教授:反复流产诊治流程及相关检测指标临床意义

RSA按病因学与流产时间仍然分为母体因素和胚胎或胎儿因素;早期流产和晚期流产。上海交通大学医学院附属仁济医院赵爱民教授指出,母体因素中,遗传(染色体)、生殖道解剖、内分泌、免疫和PTS等因素应给予关注,胚胎及胎儿因素中流产物染色体和胚胎基因检测也同样值得关注。他从反复流产临床诊治误区、APS有关的抗体检测及意义、APS的诊断流程、UCTD诊断、ANA检测方法及临床意义、血小板聚集率检测及临床意义等阐述了反复流产诊治流程及相关检测指标临床意义。

李铮教授:复发性流产的精子原因

上海交通大学附属第一人民医院李铮教授首先提出问题,流产与精子有关吗?精子携带父源性基因有所作为?而后他分享了一篇文献指出,新的证据证明精子与流产有关。Mate分析发现,精子DNA完整性差时,流产发生率显著升高。精子DNA完整性检查和挑选精子DNA完整的精子是诊断和治疗反复流产的潜在重要方法之一。李教授介绍了左卡尼汀、PDE5i在男性不育中的应用,精索静脉曲张的手术技巧以及单个精子转录学、基因组学特征在男性不育中的应用等,对复发性流产的精子原因的诊断与治疗给予了详细讲解。

【圆桌论坛】

精彩的学术讲座结束后,会议进入“复发性流产的免疫学检查”圆桌论坛环节,管一春教授主持论坛并介绍了参与此次论坛讨论的专家,他们是赵爱民教授,赵丹教授、刘见桥教授、管一春教授、张弘教授。随后,专家们围绕复发性流产的免疫学检查展开讨论。

张丹教授首先明确了国内外复发性流产的定义,英国:大于等于3次以上24周以下的流产;美国:大于等于2次,20周以下的流产;中国国际指南与专家共识:2次及2次以上28周以下的流产。此外,张教授还强调,在复发性流产的病因构成方面应考虑7大病因,早孕期与晚孕期时间也应考虑。

赵爱民教授指出,根据目前的报道复发性流产的病因中免疫因素占60%以上,30%为自身免疫,30%为同种免疫。由于近年来自身免疫的因素在临床上越来越常见,筛查的过程中应考虑自身免疫的因素。此外,如何诊断非常关键,外周血NK细胞用于诊断证据较少。需要格外注意的是,病因构成比并不一定是原因,因此不主张盲目保胎,免疫因素虽然占比较高,但需要思考那些是需要治疗的。

张泓教授认为,母胎免疫调节是大家较为关注的问题,母胎耐受非常重要,外周血NK细胞检测没有任何意义,不能作为临床诊断与治疗的依据。

刘见桥教授首先提出了关于复发性流产流行病学调查的问题,表示在IVF过程中进行PGS发现早期复发性流产的患者PGS之后妊娠后流产率不到10%,从该层面来看能否反推遗传因素是否是复发性流产的关键因素。

【小荷计划颁奖】

会后,小荷计划颁奖典礼如期举行,小荷计划发起人黄荷凤院士与刘嘉茵教授表示,小荷计划旨在支持基层年轻医生教育,青年医师如含苞待放的小荷,在生殖医学知识的滋润下,终将收获成为美丽的荷花。

【主持风采】

【精彩瞬间】

声明:本文由妇产科在线独家采编,经组委会审阅后发布,如需转载请注明出处。

妇产科在线APP下载

妇产科在线APP下载