12月10日,是凌萝达教授的百岁诞辰,我们谨以此文向凌萝达教授致以诚挚的祝福和崇高的敬意!

抗战岁月 歌乐山上艰苦求学

1920年12月10日,凌萝达出生于异国他乡——日本广岛江田岛市。自小她便对生物学产生了浓厚兴趣,院子里未萌出的小芽、含苞待放的花朵等,都是其观察的对象,这也为她后来选择人体生物学即医学奠定了基础。

凌萝达早年于南京金陵大学女子附中学习农业,其长姐是当时协和医院的一名妇产科医生,受她影响,凌萝达对妇产医学的兴趣愈渐浓烈,之后弃农学医,就读于国立上海医学院(现复旦大学上海医学院),开始了对医学的毕生学习和探索。

上医时期的凌萝达

抗战全面爆发后,国立上海医学院作为当时国内唯一的国立医学院,为了保存医学的火种,开始部分内迁。1939年9月,凌萝达和同学们在老师的带领下,于战乱中乘火车、坐小篷船,从上海经越南到云南,穿过日军的封锁线,最后来到重庆歌乐山,就此开始了她与重庆剪不断的情缘。

凌萝达与老师同学们在重庆歌乐山

战时的歌乐山,生活条件十分艰苦。据学生后来回忆,歌乐山时期上医学生患肺结核的约有15%,以至于当时有句流行语:“一年级戴眼镜,二年级备痰盂,三年级就咯血,四年级睡棺材。”战乱中求学的日子让凌萝达刻骨铭心。她与同学们一起吃着有砂石的米饭、省着不亮的煤油灯看书,学生之间最抢手的不是米和油,而是从上海带来的影印外文专业书。正如古人所言,“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤……”艰苦的生活条件并没有削弱凌萝达学习的热情,反而造就了她百折不挠的毅力和坚强不屈的意志品质。她求知若渴、埋首苦读,一直坚持到抗战胜利才回到上海。

再赴重庆 披荆斩棘建设重医

20世纪50年代,为改变沿海与内地经济发展不平衡、高校布局不合理的局面,党中央、国务院作出了支持大西南的决定。当时的重庆,工业发达、贸易兴隆,加之人口稠密、病种繁多,医疗预防任务繁重,急需建立一所高规格、高水准的医学院。由此,便产生了抽调上海第一医学院部分力量西迁重庆,建立重庆医学院的战略部署。

此时的凌萝达,正就职于上海医学院附属妇产科医院,也就是著名的上海红房子医院。经过严格的培训,她已经从住院医师一路成长为主治医师。1958年夏天,为了响应党的号召,凌萝达将患有哮喘的二儿子石应廉留在上海由婆婆代为照顾,自己带着大儿子石应康和女儿石应珊溯江而上,奔赴重庆参与重医附一院建设。

1958年,上医妇产科医院欢送凌萝达(前排右一)等支援重医建院的医务人员

八月的山城,火伞高张,凌萝达身背行囊,手牵儿女,沿着朝天门码头陡峭的阶梯艰难前行,当她再次踏上这片曾经熟悉的土地,她清楚地意识到,从今以后的漫漫岁月,她将拥有一个新的身份——重医人。让她感到欣慰的是,她并不是孤身一人,她的爱人——我国著名儿科学专家,时任上医儿科医院副院长石美森,早已在两年前,作为首批援建重医的带头人,先一步到达重庆,并出任重医儿童医院首任院长。

50年代,凌萝达和石美森

石美森赴渝前夕,一家人在上海合影

当时的重医正在如火如荼的建设中,周围都是成片的农田、泥泞的道路和荒芜的土地。“当时,载着我们的公共汽车从朝天门到解放碑绕圈转过,最深的印象就是重庆好热,解放碑好高,而重医好偏僻。”多年后,凌萝达的女儿石应珊忆起当年随母亲初到重医时的情景,仍历历在目。显然,从上海到重庆,对年幼的孩子来说,落差是巨大的,“在上海时,我们家住在上医附近的徐汇区小木桥路旁,门前有好大一块草地,夏天也不那么热,床底下总是堆着甜甜的西瓜,还有母亲时不时带回的冰淇淋和城隍庙小吃……”石应珊回忆,来到重庆后,面对简陋的新家,她和哥哥一度非常沮丧,然而母亲却没有任何抱怨,一如从前,继续全身心投入到她所热爱的工作中。

凌萝达初到重庆时,一家人合影

对于凌萝达来说,困难并非不存在,从繁华的上海到相对落后的重庆,环境、教学、生活都发生了巨大的改变,她要克服的困难远远超乎孩子们的想象。可是没有什么比抓紧时间建设一所服务西部人民健康的医学院更迫切的了。要从无到有建设一所医学院并不容易,凌萝达就这样与一家人挤在狭窄的宿舍楼里,起早贪黑,在开展高强度工作的同时,有时还要加入到学校基础设施建设的劳动之中。即便是这样,凌萝达也丝毫不觉得辛苦,她内心唯一的信念就是要把学校和医院建设好,不懈的坚持和执着的奋进似乎让苦难也变成了前进路上的甘甜。

深入基层 开展5万人次防癌普查

凌萝达是一位思想解放,具有求实精神的女性,在探索真理的道路上,她总是勇闯新路。早在上海红房子医院工作时,凌萝达就关注着女性骨盆的形态学变化,并用X射线研究骨盆径线。到重庆以后,她继续关注产科骨盆研究,并对骶骨形态在产科临床上的意义进行深入探究。

20世纪60年代初,凌萝达深入到基层农村进行防癌普查,走遍了四川和重庆的山区,同时从各个基层医院收集了大量的病例片,开展了5万人次的防癌普查,查出官颈癌近百例,并进行了手术治疗,使手术治疗官颈癌在重庆得以开展,也带动了西南各省逐渐开展手术治疗早期宫颈癌的工作。在那半年多的时间里,凌萝达看了几万例的片子,导致视力急速下降,一下近视到400多度。

凌萝达(左一)指导年轻医生

在普查过程中,她发现四川女性个子矮小,即使胎儿头位,也容易出现分娩困难,因产伤引起的子宫脱垂和尿漏粪漏非常常见。目睹了众多女性分娩生产的痛苦,让凌萝达更加坚定了深入研究难产的发病机制和防治措施的决心。她苦苦思索研究,希望能找到一个适用于基层医师判断头位是否难产的方法,这是减少头位难产并发症的重要途径。

凌萝达(左三)查房

凌萝达在工作中的勤勉负责令很多人赞叹。1960年,正值三年经济困难时期,怀有身孕的凌萝达考虑到家里已然不堪重负,原本不准备要这个孩子,却偏巧赶上一位同事生病,凌萝达必须帮忙代班,繁忙的工作让她错过了流产时间,这才留下了孩子。在她怀孕期间,受自然灾害影响,生活条件十分艰苦,营养匮乏,可她却仍然坚持工作,在分娩的当天上午,她还为一个产科癌肿病人进行了大手术,术中她出现宫缩,仍坚持做完,下手术台后不久,小儿子石应良就出生了。

凌萝达的大儿子石应康曾回忆,当时为了应对艰难的生活,他们在房前屋后栽种牛皮菜和空心菜,以果饥腹。然而年幼的小弟石应良还是因为严重缺乏营养,患上了典型的佝偻病。让人感佩的是,作为儿科系主任的父亲石美森在给学生讲营养不良的课程时,常常带着石应良去示教,演示佝偻病的症状与体征。

1962年8月,重庆市第四人民医院正式划归重庆医学院管理,成为重医附二院,凌萝达调任附二院妇产科主任,领衔建立重医附二院妇产科教研室。当时的妇产科还没有B超、胎心监护仪、心电监护仪等先进仪器设备,孕妇生产主要还是通过自然分娩,难产依旧是当下较为棘手的难题。在如此异常艰苦的条件下,凌萝达并未退缩,反而干劲冲天,更加争分夺秒地工作。她带领围产研究室的同事们一起,排除万难,专注发展,将科室一步步壮大。

凌萝达与学生在实验室

不懈研究 在全国首次提出“头位难产”学说

凌萝达在《在妇产科领域奋斗六十年》一文中提到:“20世纪70年代,在教学基地(地区医院)连续发生了两例头位难产,产程均在30小时以上,负责的医生都未能认识到,只认为产程长了些,产妇送到医院时检查胎心还都正常,即决定做剖宫产。但向家属交代清楚无法保证胎儿存活,果然两个婴儿都在出生后几分钟内死亡。”这让凌萝达更加意识到普及头位难产的迫切性与重要性。

在经过多年对难产的不懈研究后,1976年,凌萝达终于在国内率先提出了“头位难产”学说。不久,凌萝达又根据分娩的三大基本因素,应用模糊数学理论创立了头位分娩评分法以及评分法的处理细则,较好地预计分娩的预后,及时发现头位难产。1978年,在《中华妇产科杂志》复刊后第二期,凌萝达就发表了《头位难产和头位分娩评分法》一文,将头位难产介绍给广大的妇产科工作者,避免以后母婴再受到不必要的损害。

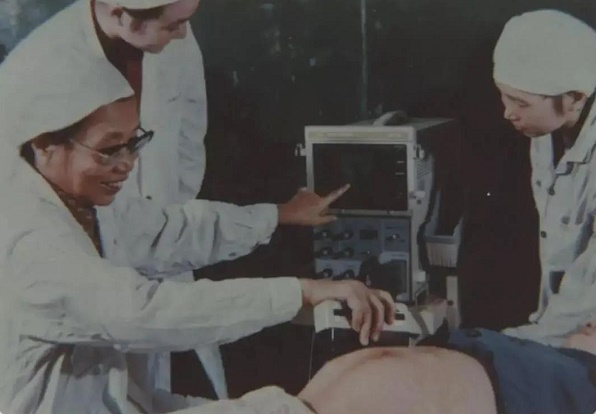

70年代,凌萝达在手术台上

现在产科领域的许多医生都是看着《头位难产》成长的,然而很少有人知道“头位难产”理论提出初期,在中国妇产界并没有得到普遍的认同,就连在当时的重医也存在两种授课形式:一系学生异常分娩不讲授“头位难产和头盆评分”;二系学生异常分娩重点讲解“头位难产和头盆评分”。为此,凌萝达在全国奔走讲学,推行“头位难产”理论,和国外专家讨论,并出版《头位难产》英文版,希望能为更多难产产妇解除病痛。

凌萝达四处奔走讲学

20世纪80年代,由卫生部委托重医附二院举办了五届全国难产学习班,主要介绍了头位难产。学习班每期约100人,但远远不能满足基层产科工作者的需要。于是凌萝达又亲自走访各地,举办难产学习班20余次,培养了全国各地的产科医生。“学习班人数最多的一次是在山西省太原市,由于当地领导的重视,有600多人参加了学习班。学习班为期1周,每日上午讲课,下午解答提问,得到了学员一致肯定。”凌萝达在回忆录里写道。在她的不懈努力下,头位难产和头盆评分逐渐得到国内外产科界的关注和认可,享誉国内外,指导了无数产科医生。

第四期全国难产与围产学习班开学典礼

1987年,全国第五届难产与围产学习班(前排右七为凌萝达)

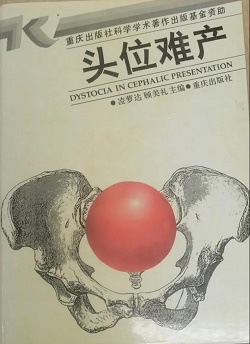

“头位难产”理论的提出成为我国难产学术领域重要发展标志,具有指导临床实践的现实意义,其推广应用挽救了无数在死亡线上挣扎的产妇和围生儿,也奠定了重医附二院妇产科在业界举足轻重的地位。90年代,“头位难产”理论获国家教委科技进步二等奖,凌萝达也被评为中国有杰出贡献的产科专家。凝聚凌萝达毕生心血的《难产与围产》《头位难产》《难产》等难产专著相继出版,成为产科工作者必备的参考书籍。

凌萝达著作

值得一提的是,70年代后期,凌萝达利用赴美探望母亲的机会,了解美国先进的医学研究和医疗技术。美国的同行送给凌教授一个A型超声波仪器,她如获至宝,不辞辛苦地将其扛回医院,就此开始了胎头方位与骨盆关系的研究,也在中国开启了超声在妇产科领域里应用的研究,该研究是计算机在产科诊断方面的新突破,在国内外均处于领先地位。

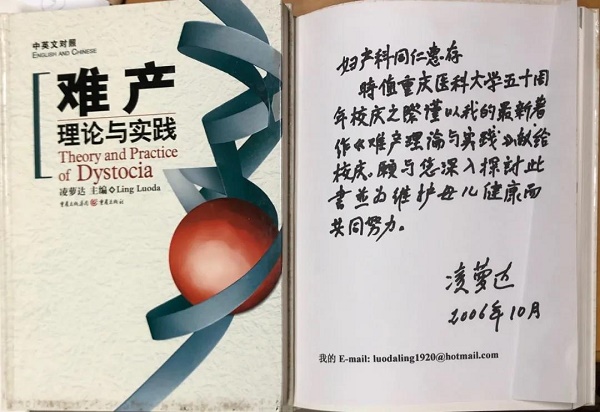

凌萝达《难产》英文版手稿

退休后,凌萝达仍坚持对难产理论与实践的经验总结。2006年,她已是86岁高龄,一本汇集了她近60年临床经验和科研成果,并吸纳了国内外最新资料,编写而成的具有完整难产理论体系及实践经验的著名专著《难产理论与实践》(中、英文对照本)终于出版,奠定了中国产科领域在国际上的领先地位。2012年,92岁高龄的凌萝达荣获中国医师协会妇产科专委会授予的“林巧稚杯好医生”称号。

2006年,《难产理论与实践》(中、英文对照本),凌萝达著

一半心思做母亲 全部心思做医生

凌萝达曾说:“作为一名医学科学工作者,就要有执着的精神。”从踏进妇产科领域的那天起,凌萝达便开始了毕生的探索与追求。在女儿石应珊看来,凌萝达在“做母亲”这件事上只做到了一半,而在“做医生”这件事上,却用上了全部心思。

石应珊到现在依然十分排斥穿灯芯绒布料的衣服,这其中的缘由却折射着凌萝达作为一名医者的可贵品质。在石应珊8岁时,母亲就为她准备好了大小不一的3套灯芯绒外套,她当时怎么也没想到,这三套衣服她一穿就穿到了成年。除了灯芯绒,就是一些最简单省事的衣服,石应珊上学期间一直很羡慕其他同学。“那时候,好多同学都穿细布的蓝裤子和白衬衫,但母亲给我和哥哥准备的,却只有白色麻布制成的衣服和染成的蓝色裤子,印象中那些衣服总有些黄黄的。”石应珊说,“母亲就是这样,她将全部心思都放在了工作和病人身上,对家里的事儿管得特别简单,她是我们的母亲,更是大家的医生。”

石应康还记得初到重庆时,父母都忙于工作,常常无暇顾及他和弟弟妹妹的日常生活。“那时父亲工作的儿科医院位于市中心,距离校本部附近的附一院乘车也需1个多小时,他平时很少回家,周末又常常开会。”石应康在《我的父亲与母亲》一文中回忆,虽然父母常年忙于工作,很少照顾家里的日常生活,但却非常重视孩子们的学习环境。石应康和弟弟妹妹都被送到市中心最好的小学——人民小学就读。那里环境幽雅,学风好,绝大部分学生为寄宿住校学习。学生每周六回家都要带上“光荣册”,上面分十几项记载着学生在校一周的学习和生活表现,家长必须阅览并签字。“记得那时检查和签署‘光荣册’成为父母与我们交流的重要时光,家长签字大多由父亲完成,借此了解我们的学习和成长情况。”

事实上,凌萝达一直想尽可能多的给家人一些关爱,尽管常常被工作绊住了手脚。在没有工作的周末,她常常要抽空带孩子们出去游玩。石应珊至今记得一家人在鹅岭公园郊游的情景,她记得公园里有一棵郁郁葱葱的大树,记得树下母亲的身影,记得在那里和母亲一起度过的欢乐时光。

50年代末,凌萝达和儿子石应康、女儿石应珊在重医附一院留影

1966年,凌萝达的爱人石美森在文革中不幸离世,留下四个孩子与凌萝达艰难度日,当时他们最大的孩孩子才15岁,最小的儿子年仅6岁。石美森的骤然离世对凌萝达的打击非常大,当时已经12岁的石应珊已经初懂世事,她回忆:“父亲刚去世的那段时间,母亲常常在夜里独自一人在床边默坐着,怔怔地盯着窗户,我很担心她会跳下去,心里害怕极了……”后来凌萝达又被关进牛棚里面,身体和精神都备受折磨,石应珊很难想象母亲是怎么熬过那段时间的,“我想是因为我们四个孩子和她热爱的妇产科事业,才支撑着她走了过来。”那之后,也许是为了忘记这段伤痛,也许是为了从热爱的工作中寻找慰藉,又也许是为了给孩子们创造更好的生活条件,凌萝达更加全心的扑到工作上,这才有了后来享誉国内外的“头位难产”理论的提出。

1965年,凌萝达全家福

都说父母是孩子最好的老师,凌萝达和石美森在潜移默化中已经深深影响了孩子。他们的四个孩子中有三个走上了学医的道路,大儿子石应康毕业于华西医科大学,获胸外科硕士研究生学位后就职于华西医科大学附属华西医院胸外科,任华西医院胸外科主任,后升任华西医院院长;女儿石应珊从四川医学院毕业后考取母亲凌萝达的研究生,延续她的头位难产研究,后又出国深造转向儿科,创建了“中国儿童医疗之家”网站,现任美国芝加哥大学医学院科墨(Comer)儿童医院普儿科主治医师,重庆医科大学儿科医院、附属第二医院客座教授。谈及从妇产科学转向儿科学,石应珊感慨道:“父亲和母亲对我的影响都是巨大的,无论是受母亲影响学习妇产科学,还是受父亲影响转向儿科学,现在回头看,我走过的每一步仿佛冥冥中自有安排,都是最好的路,也都是对的路。”

人生百年,俯仰之间。从风华正茂到霜雪满头,一路走来,凌萝达历经风雨而初心依旧。她将一颗火热的心献给了重医的发展,献给了妇产科学,献给了祖国的医疗卫生事业,铸就了崇高而伟大的西迁精神。在凌萝达教授百岁诞辰之际,我们从她的故事里,看到了生命的火热,得到了精神的洗礼,触到了人生的奥义。无论时光如何流转,她的成就将永载中国妇产科学发展史册,她艰苦奋斗、锲而不舍与终生奉献的精神将永远鼓舞人心,指引着新一代重医人不忘初心、接续奋斗,带领重庆医科大学迈向更高更远的天地!

凌萝达(1920.12.10- ),浙江杭州人,我国著名妇产科学专家。1945年毕业于上海医学院,曾任上海医学院附属红十字会第一医院助教、住院医师。1958年,西迁参与重庆医学院及其附属医院建设,历任重医附属第一医院妇产科副主任、附属第二医院妇产科主任,领衔建立重医附二院妇产科教研室。擅长诊治瘘管和难产,在全国首次提出“头位难产”理论,并提出了头位分娩评分法,较好的估计分娩预后,及时发现头位难产。主编有《难产与围产》《头位难产》《难产理论与实践》(中、英文对照本)等著作,撰有《头位难产与头位分娩评分法》等论文。1981年、1982年两次获全国三八红旗手称号;90年代初,被评为中国有杰出贡献的产科专家;2012年荣获中国医师协会妇产科专委会授予的“林巧稚杯好医生”称号。

鸣谢:石应珊女士在本文整理过程中接受采访,并提供相关图片,特此感谢!

图片

本文文字综合整理自以下著作和文章:

1.《重庆医科大学附属第二医院》(宽仁医院)志,重庆大学出版社,2012年

2.《中国当代医学家荟萃》(第四卷),吉林科学技术出版社,1990年

3.《心系万家妇孺 她带上一双儿女踏上西迁之路——记我国著名妇产专家凌萝达教授》,重医附二院,2020年

4.《在妇产科奋斗的六十年》,凌萝达

5.《让头位不再难产》,胡丽娜,2019年

6.《我的父亲与母亲》,石应康

策划:党委宣传部

文字整理:宗华月

排版:黄泳琪

妇产科在线APP下载

妇产科在线APP下载