子宫内膜上皮内瘤变是由International EndometrialCollaborative Group提出来的概念。本文为ACOG第631号委员会意见,发表于2015年5月。子宫内膜增生具有重要的临床价值,它经常是内膜腺癌的癌前病变。在内膜增生、真正的癌前病变以及内膜癌之间进行区分意义重大,不同病变区别治疗,以免过度治疗或治疗不足。敏感而准确地诊断真正的癌前病变能够降低发生侵袭性内膜癌的风险。本文的具体推荐如下:

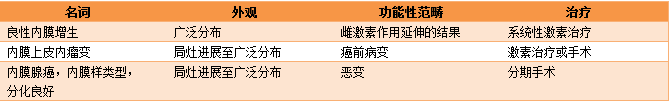

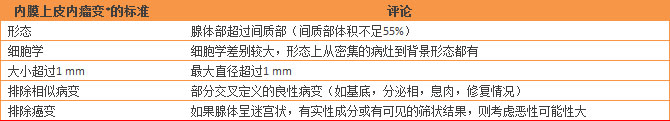

子宫内膜上皮内瘤变的概念似乎优于1994年世界卫生组织的四分法(WHO94,即单纯增生,复杂增生,单纯增生伴不典型增生,复杂增生伴不典型增生)。对癌前病变的病理诊断应该应用标准和名词学以清晰地区分不同的临床病理,从而进行不同处理。目前,内膜上皮内瘤变是最接近这个目标的概念,它根据现有证据加入修订后的病理标准(参见表1和表2)。在WHO94中,不典型增生等同于癌前病变,但是最合适的名词学还是子宫内膜上皮内瘤变。

对于组织取样,尽管宫腔镜并非必须,但仍然推荐和诊刮一起应用,以检查任何孤立的病灶和背景内膜。这样提供了确诊真正内膜癌前病变的最好机会,并能排除相关内膜癌的可能。如果临床需要,全子宫切除用于治疗内膜上皮内瘤变的方法,能够确切评估可能的癌症,并有效治疗癌前病变。

宫颈上部分子宫切除,粉碎术和内膜消融对于治疗内膜上皮内瘤变是不可接收的。无论哪种手术方案,都应告知患者再次手术进行癌症分期的风险。

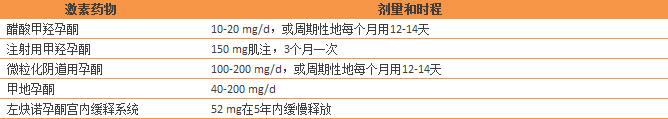

系统性或局部孕激素治疗是一种尚未被确证的方案,但目前被广泛引用以替代全子宫切除,对于不适宜手术或需要保留生育的女性也许是合适的。

内膜上皮内瘤变在非手术治疗后,可以每3-6个月行内膜取样以行监测。但是恰当的检查频率尚不明确。

有关说明:

大约40%真空吸引法内膜取样诊断癌前病变的患者其全子宫标本提示癌变。大约60%诊刮的标本取样不到宫腔内膜成分的一半。但是诊刮遗漏癌症的风险还是小于真空吸引法内膜取样(27% vs. 46%)。

冰冻病理和最终病理对于组织学、分级和肌层浸润深度的符合率分别为97.5%、88%和98.2%。

内膜上皮内瘤变伴发高危子宫癌(高级别,深浸润)的风险大约10%。

对于绝经前和围绝经期内膜上皮内瘤变的女性,如果没有恶变的证据,切除卵巢都会增加总体的患病率和死亡率。

MPA(10 mg/天,12-14天/月)或微粒化黄体酮(100 mg/天,12-14天/月)治疗3个月的个体中,内膜增生(单纯,复杂和不典型)转归的可能性最高可达80-90%。但如果出现内膜上皮内瘤变,保守治疗的失败率增加,进展至癌变的可能性也增加。左炔诺孕酮宫内节育器的转归率可达90%,但是不典型增生的患者只有67%。系统性综述和荟萃分析发现,口服孕激素治疗的不典型增生的女性中转归率可达69%(95% CI 58-83%),而左炔诺孕酮宫内节育器的转归率可达90%(95% CI 62-100%)。系统性孕激素长期治疗的不良反应包括:水肿,胃肠道症状,血栓栓塞等。但是绝对风险值都很低,不是阻碍非手术治疗的原因。

肥胖是内膜上皮内瘤变的高危因素。

表1.内膜上皮内瘤变*的诊断标准。

*既往叫做不典型内膜增生。

表2.内膜上皮内瘤变*标准的定义。

* 既往叫做不典型内膜增生。

表3.激素治疗内膜上皮内瘤变*。

* 既往叫做不典型内膜增生。

文献引自:Committee opinion no. 631: endometrial intraepithelial neoplasia. ObstetGynecol. 2015;125(5):1272-8.

(本文由北京协和医院妇产科李雷编译)

本文为作者原创并授权妇产科在线发布,版权归原作者所有,欢迎转载,但请务必注明出处,否则将追究法律责任。

妇产科在线APP下载

妇产科在线APP下载